今回も価格弾性分析を見ていきます。

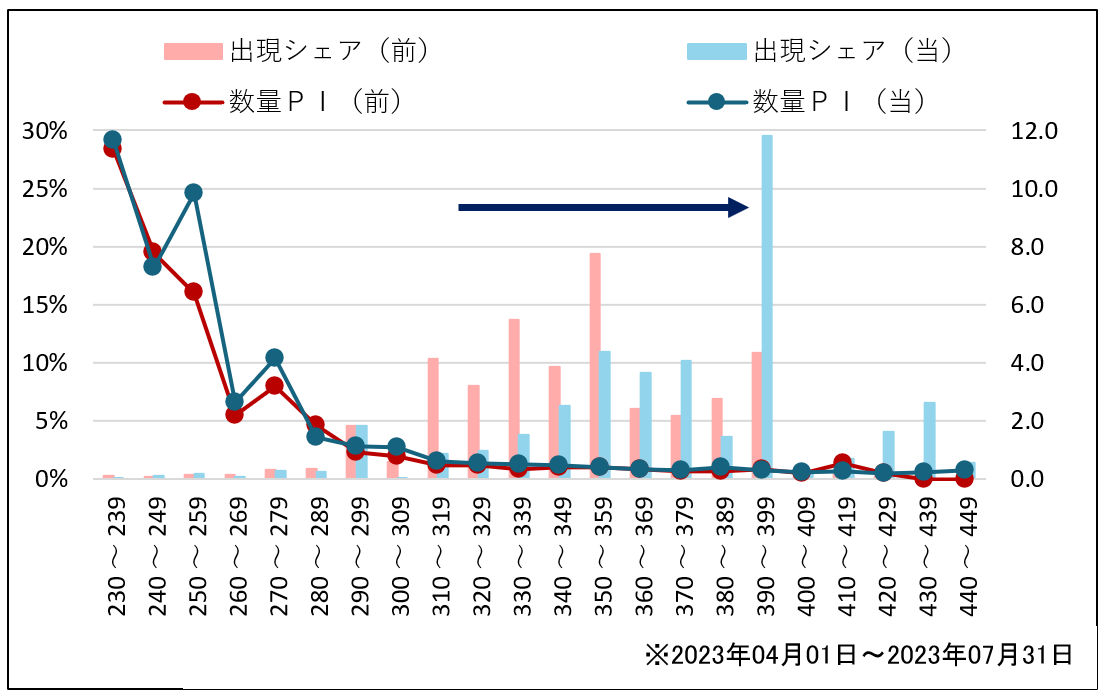

前回、自社アイテムの価格弾性のパターンを知ることが重要とお伝えしましたが、主要価格を変更すると価格弾性のパターンも変化することがあります。そのため前年同期と価格弾性を比較していくことも非常に重要な分析となります。

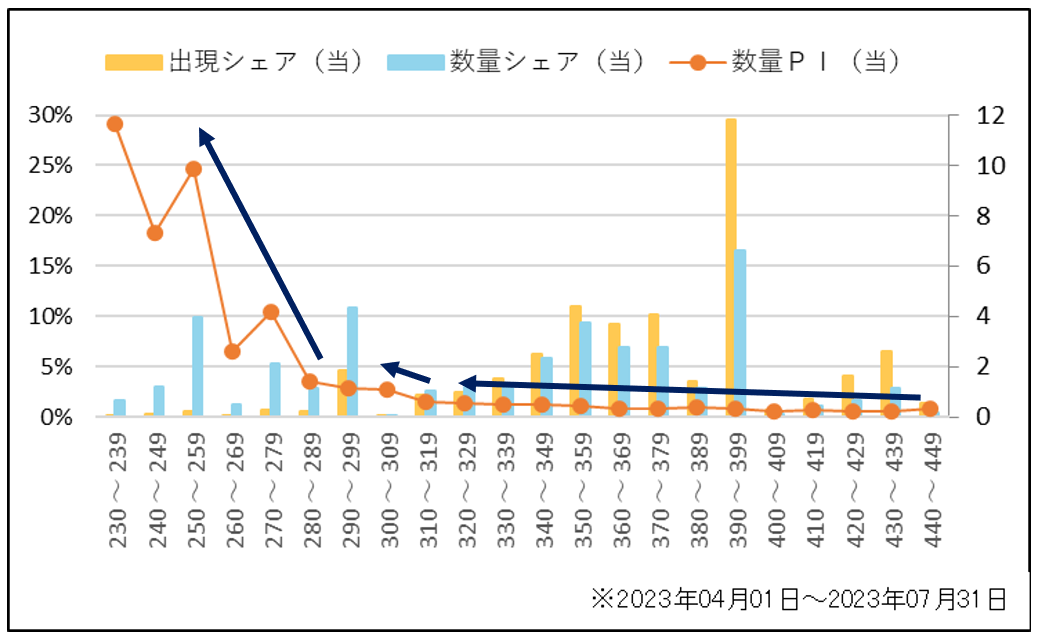

上記のグラフは、価格帯別の出現シェアと数量PIを前期と比較したものです。アイテムは前々回の第33回に紹介したアイテムと同じです。

出現シェアを前期と比較すると、前期が310~350円台が主要価格帯でしたが、当期は350~390円台に主要価格が変化しており、値上げしたことがわかります。特に390円台に価格が集中していますね。

重要なのは主要価格帯の変化によって、数量PIが変化したかという点です。結果は数量PIの折れ線グラフを比較していただくとわかるように、ほとんど変化がありませんでした。

値上げは数量PIがほとんど変わらない範囲で行われており、販売にほとんど影響がない理想に近い値上げであったことがわかります。

客観的なデータを小売や卸に提示できれば、値上げする際にも比較的受け入れやすくなり、値上げのフィードバックとして上記のアウトプットを見せれば、主要価格帯を400円以上に値上げすることも受け入れられる可能性が高まります。

ぜひ、一度自社のアイテムについて分析してみてください。

KSP-POSの詳細価格分析はこちら⇒

データ出典:KSP-POS