前回に引き続き、今回もトレンド分析の方法を紹介していきます。

前回は月次のトレンド分析でしたが、より細かな動きを見る場合は、週次でトレンドを見ていきます。特に新商品発売時は、販売の推移を見るだけでなく、以前に紹介した販売店率・1店あたりの販売個数・平均価格に分けることにより、課題が発見しやすくなります。

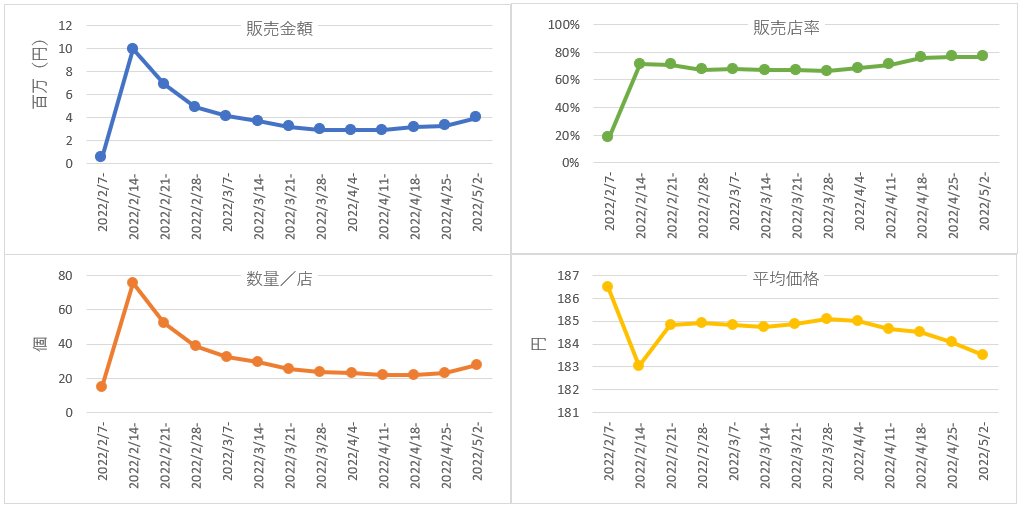

以下は、2022年2月に発売されたある新商品の推移です(2月7日週は一部店舗で先行販売)。

販売店率は発売週から70%を超え、4月には80%近くになり、順調に配荷が進んでいることがわかります。

1店あたり販売数量は発売週が80個近くになり、その週の平均価格が低くなっていることから、発売時に多くの店舗でプロモーションを実施したことが考えられます。平均価格は4月から下がってきていますが、週販(数量/店)は20~30個で安定しており、価格を下げても販売増にはつながっていないため、販売価格の設定が今後の課題と考えられます。

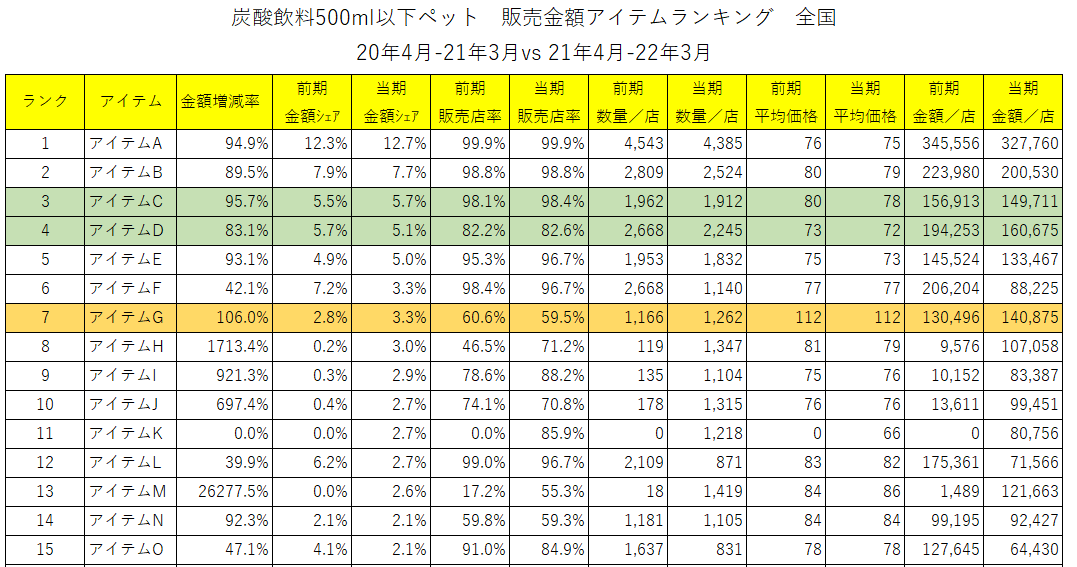

今回は新商品の1アイテムのみでPOSデータを見ましたが、競合商品と比較して分析するとさらに発見があります。

次回も週次のトレンド分析を紹介していきます。

データ出典:KSP-POS