今回は、移動平均によるアウトプットをご紹介します。

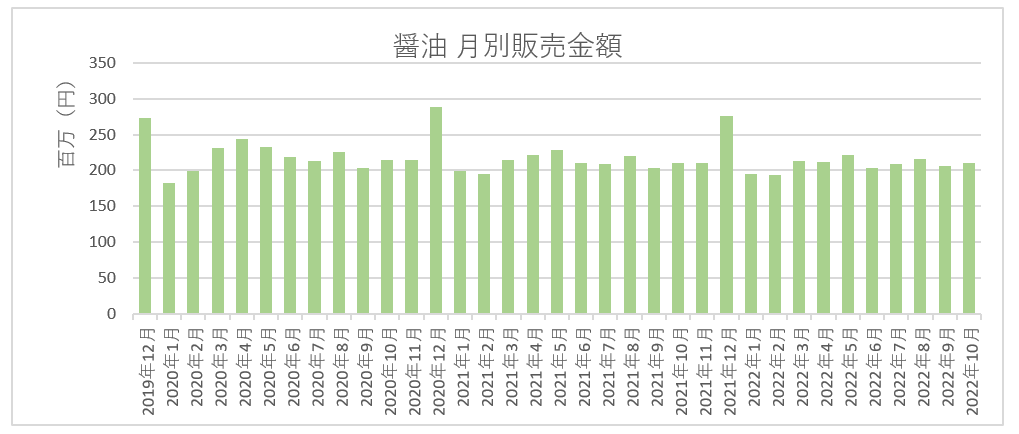

新型コロナウイルスのまん延により、月次や週次のトレンドでデータを分析する機会が以前よりも増えています。ただし、月次や週次トレンド等では季節要因が入るため、以下の例のようにグラフ化しても、販売が伸びているのか落ちているのかよくわからないですね。

その際に使えるのが移動平均を使った指標です。移動平均とは期間合計の平均値を毎月(毎週)ずらしながら、計算していく方法です。

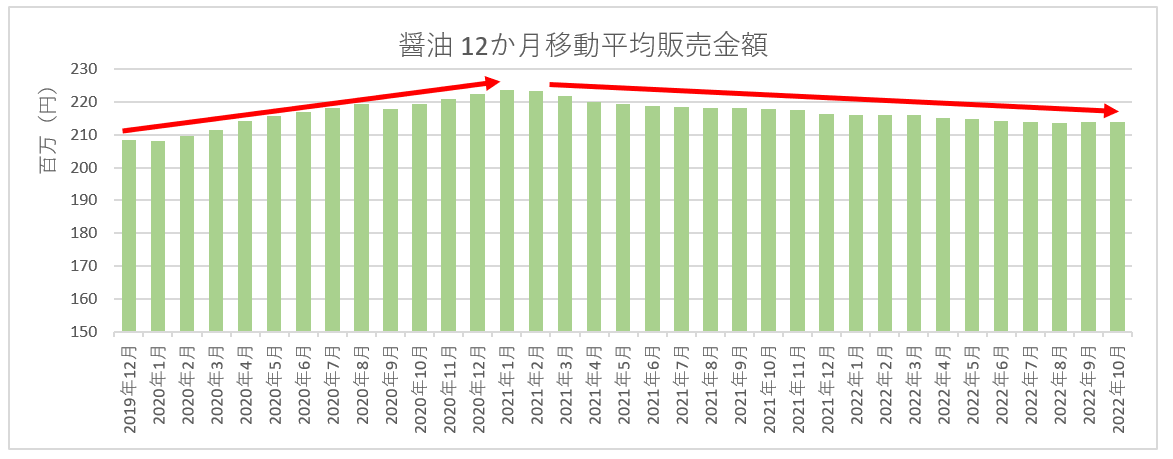

以下のアウトプットは12か月の移動平均です。一番左の2019年12月は2019年1月-12月計、一つ右の2020年1月は19年2月-20年1月計と、毎月合計期間をずらしていきます。そうすることで、季節要因の影響を除去できるため、市場のトレンドがわかりやすくなります。コロナ後から巣ごもり需要で伸び、その1年後の2021年から徐々に減少していることがわかりますね。

移動平均の合計期間は12か月にすることが多いですが、6か月合計など別の期間にしても問題ありません。

データ出典:KSP-POS